कक्षा 12 इतिहास – अध्याय 3

बंधुत्व, जाति तथा वर्ग – आरंभिक समाज (लगभग 600 ई.पू. से 600 ई. तक)

परिचय

इस अध्याय मे हमे उस समय के बारे मे जानकारी मिलेगी जब महाकाव्य (जैसे महाभारत) लिखे जा रहे थे। इस दौरान समाज का ढांचा बदल रहा था, नए सामाजिक नियम बन रहे थे और समाज में बंधुत्व (रिश्तेदारी), जाति और वर्ग की अवधारणाएं मजबूत हो रही थीं। हमारा मुख्य स्रोत महाभारत नाम का महान ग्रंथ है।

1. महत्वपूर्ण स्रोत: महाभारत (Our Key Source: The Mahabharata)

- क्या है महाभारत? महाभारत एक विशाल महाकाव्य (Epic) है इसमे 1,00,000 से ज्यादा श्लोक हैं। इसे दुनिया का सबसे लंबा काव्य भी कहा जाता है।

- रचना का समय: महाभारत की रचना लगभग 500 ई.पू. से 400 ई. के बीच हुई, यानी करीब 1000 साल के दौरान इसका निर्माण हुआ। इससे ये पता चलता है की यह किसी एक ही व्यक्ति की रचना नहीं है।

- दो मुख्य भाग: महाभारत महाकाव्य मुख्य दो भागों मे बना है

- मुख्य कथा (Narrative): एक ओर तो इसमे कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की कहानी।

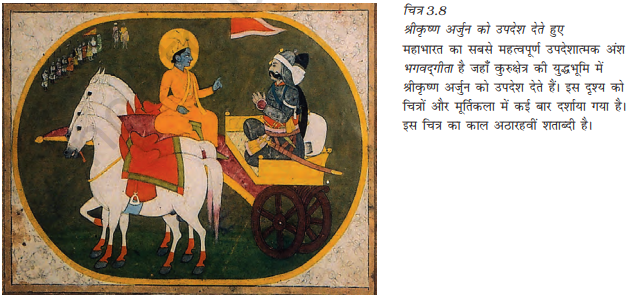

- दार्शनिक हिस्सा (Didactic): दूसरी तरफ इसमें उस समय के सामाजिक आदर्शों और नियमों के बारे में भी जानकारी मिलती हैं, जैसे कि भगवद्गीता।

- लेखक: पारंपरिक रूप से महाभारत को ऋषि वेदव्यास की रचना माना जाता है , लेकिन वास्तव में इसमें कई लेखकों और विचारकों का योगदान रहा।

2. सामाजिक मानदंड: पितृवंशिकता और उत्तराधिकार (Social Norms: Patriliny and Succession)

- पितृवंशिकता (Patriliny) क्या है? वह प्रणाली जहां पिता की वंश परंपरा को मान्यता दी जाती है और पिता से पुत्र को उत्तराधिकार (सत्ता, संपत्ति) मिलता है।

- महाभारत में उदाहरण: महाभारत से भी हमे पितृवंशिकता के सबूत मिलते हैं –

- महाभारत मे कुरु वंश की वंशावली सिर्फ पुरुषों के नाम से ही आगे बढ़ती दिखाई गई है।

- महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण ही सिंहासन का उत्तराधिकार था। जब धृतराष्ट्र (जन्म से अंधे) राजा नहीं बन सके, तो उनके चचेरे भाई पांडु राजा बने। लेकिन बाद में, धृतराष्ट्र के पुत्र (कौरव) और पांडु के पुत्र (पांडव) दोनों ही सिंहासन के दावेदार बने।

- महत्व: इससे पता चलता है कि उस समय तक पिता से पुत्र को उत्तराधिकार मिलना एक महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंड बन चुका था।

3. विवाह और परिवार के नियम (Rules of Marriage and Family)

इस काल में विवाह के लिए कठोर नियम बनाए जा रहे थे।

- बहुपत्नी प्रथा (Polygyny): इस प्रथा मे एक पुरुष का एक से अज्यादा पत्नियां रख सकता था। महाभारत में भी पांडु की दो पत्नियां (कुंती और माद्री) और भीष्म के पिता शांतनु की दो पत्नियां (गंगा और सत्यवती) थीं।

- बहुपति प्रथा (Polyandry): एक स्त्री का एक से अज्यादा पति होना। पांडवों की पत्नी द्रौपदी के पांच पति थे। यह एक असामान्य स्थिति थी और इसकी आलोचना भी की जाती थी।

- वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह:

- अंतर्विवाह (Endogamy): अपने ही वर्ण (जैसे ब्राह्मण) के भीतर शादी करना।

- बहिर्विवाह (Exogamy): अपने गोत्र (Gotra) या कुल (Family) से बाहर शादी करना।

- आदर्श बनाम वास्तविकता: ग्रंथों में आदर्श के रूप में एक पत्नीव्रत (Monogamy) और अंतर्विवाह विवाह पर जोर दिया गया है, लेकिन वास्तविकता में बहुपत्नी प्रथा आम थी।

4. जाति (कास्ट) व्यवस्था का विकास (The Developing Caste System)

यही वह दौर था जब समाज को चार वर्णों में बांटने की अवधारणा मजबूत हो रही थी।

- चार वर्ण (Four Varnas):

- ब्राह्मण (Brahmins): पढ़ाई-लिखाई, पूजा-पाठ

- क्षत्रिय (Kshatriyas): शासन करना, युद्ध लड़ना

- वैश्य (Vaishyas): कृषि, व्यापार, पशुपालन

- शूद्र (Shudras): तीनों वर्णों की सेवा करना

- वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत: ‘पुरुष सूक्त’ (ऋग्वेद) के अनुसार, एक विशालकाय पुरुष (ब्रह्मा) के शरीर के अलग-अलग अंगों से अलग-अलग वर्ण पैदा हुए।

- अस्पृश्यता (Untouchability) का उदय: समय के साथ इस व्यवस्था मे कुछ त्रुटियाँ आई जैसे: कुछ समुदायों को इन चार वर्णों से भी बाहर माना जाने लगा। उनके काम (जैसे लवारिशों और जानवरों के शव उठाना, चमड़ा प्रसंस्करण) को ‘अपवित्र’ माना जाता था और उनके साथ छुआछूत की प्रथा शुरू हुई। महाभारत में एकलव्य (निषाद जनजाति) और कर्ण (सूत पुत्र) की कहानियां इस भेदभाव को दर्शाती हैं।

5. सामाजिक वर्ग और आर्थिक स्थिति (Social Class and Economic Status)

- संसाधनों पर नियंत्रण: जिन लोगों का जमीन और पशुधन जैसे संसाधनों पर नियंत्रण होता था। समाज मे उनकी हैसियत उतनी ही ऊंची होती थी।

- भिक्षुकों की भूमिका: इसी समय दान की प्रथाओं ने भी जोर पकड़ा, बौद्ध और जैन भिक्षु (मठों में रहने वाले) दान पर निर्भर थे। इसलिए, व्यापारियों और शासकों से दान लेना आम बात थी। बदले में, भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते थे।

- दान (Donations) का महत्व: दान देकर लोग समाज में प्रतिष्ठा और पुण्य कमाना चाहते थे। शिलालेखों में अक्सर दान देने वालों के नाम लिखे जाते थे।

6. ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महाभारत का विश्लेषण (Analyzing the Mahabharata as a Historical Source)

- महाभारत स्थिर नहीं थी: क्यूंकि इसकी रचना अलग समय मे अलग लोगों के द्वारा हुई, इसकी कहानी और विचार समय के साथ बदलते रहे। इसे लिपिबद्ध (लिखित) करने से पहले यह मौखिक परंपरा (श्रुति) में थी।

- संस्कृत से स्थानीय भाषाओं में अनुवाद: इसे अलग-अलग क्षेत्रों की भाषाओं में अनुवादित किया गया, जिससे इसकी कहानियां जन-जन तक पहुंचीं।

- चित्रण (Paintings) और मूर्तियां (Sculptures): मंदिरों की दीवारों और मूर्तियों में महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया, जिससे इसकी लोकप्रियता का पता चलता है।

7. बदलती वास्तविकताएं: स्त्रियों और ‘निम्न’ जातियों की स्थिति (Changing Realities: Status of Women and ‘Lower’ Castes)

- स्त्रियों की स्थिति:

- उच्च कुल की स्त्रियों को सम्मान मिलता था, लेकिन उन पर भी कई प्रतिबंध थे।

- पितृवंशिकता (Patriliny) के कारण पुत्र का महत्व बहुत बढ़ गया था। यहीं से सुरुआत होती है लैंगिक भेदभाव की।

- इसी काल के दौरान सती प्रथा जैसी कुरीतियों के शुरुआती उदाहरण मिलते हैं (जैसे माद्री का पांडु के साथ सती होना)।

- ‘निम्न’ जातियों की स्थिति:

- एकलव्य की कहानी: गुरु द्रोणाचार्य ने उसे जाति के आधार पर शिक्षा देने से मना कर दिया और गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया।

- कर्ण की कहानी: उसे हमेशा उसकी जन्म की जाति के कारण अपमान सहना पड़ा, भले ही वह महान योद्धा था।

- ये कहानियां दर्शाती हैं कि समाज में जातिगत भेदभाव गहरा रहा था।

8. सारांश: इस अध्याय से मुख्य बातें

- महाभारत एक गतिशील ग्रंथ था जो सैकड़ों वर्षों में विकसित हुआ।

- समाज में पितृवंशिकता और उत्तराधिकार की अवधारणा मजबूत हो रही थी।

- विवाह के नियम जटिल होते जा रहे थे और वर्ण व्यवस्था सख्त हो रही थी।

- स्त्रियों और शूद्रों व अन्य ‘निम्न’ माने जाने वाले समुदायों के साथ भेदभाव बढ़ रहा था।

- यह काल सामाजिक विषमताओं (Social Inequalities) के बढ़ने का दौर था।