कक्षा 12 इतिहास – अध्याय 4:

विचारक, विश्वास और इमारतें (सांस्कृतिक विकास)

(लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक)

यह अध्याय प्राचीन भारत में धार्मिक विचारों, विश्वासों और उनसे जुड़े स्थापत्य (जैसे स्तूप) के विकास को समझाता है।

1. सांची स्तूप: उन्नीसवीं सदी की जिज्ञासा

- यूरोपीय रुचि: 19वीं सदी में, यूरोपियनों ने सांची के स्तूप में बहुत दिलचस्पी दिखाई। सांची का स्तूप इन्हे इतना पसंद आया की फ्रांस और ब्रिटेन के अधिकारी यहाँ के पूर्वी तोरण द्वार को अपने संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे।

- भोपाल के शासकों का योगदान: लेकिन भोपाल की बेगमें, शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम, ने इस प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन दिया।

- जॉन मार्शल का कार्य: यहाँ तक की सुल्तान जहाँ बेगम ने जॉन मार्शल को यहाँ ठहरने और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी दान दिया। इन्हीं कोशिशों की वजह से सांची का स्तूप अपने मूल स्थान पर बचा रहा।

- महत्व: सांची बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जिसकी खोज ने शुरुआती बौद्ध धर्म के बारे मे इतिहासकारों को काफी जानकारी दी।

2. पृष्ठभूमि: यज्ञ और वाद-विवाद

600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के कालखंड मे धार्मिक मान्यताओं मेभी बोहोत ज्यादा बदलाव या रहे थे। पूजा पाठ की पदधितियां काफी जटिल हो गई थी, अलग अलग मान्यताओं का जन्म भी इसी समय मे शुरू हुआ।

- वैदिक परंपराएँ:

- ऋग्वेद (लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व) आदि ग्रंथों में कई देवताओं (अग्नि, इंद्र, सोम) की स्तुति में भजनों का अंकलं किया गया हैं।

- सुरुआत में, यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, जिनमें लोग संतान, पशु, अच्छा स्वास्थ्य आदि की कामना करते थे।

- बाद में, राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ सरदार और राजा करवाते थे, जो ब्राह्मण पुजारियों पर निर्भर होते थे।

- नए विचारकों का उदय:

- छठी शताब्दी ईसा पूर्व को विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इसी दौरान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे जाने माने विचारक आए।

- इसी दौरान लोग जीवन के अर्थ, पुनर्जन्म और मोक्ष (दुखों से मुक्ति) जैसे मुद्दों पर विचार और चरचाएं करने लगे थे।

- कई विचारक वेदों के अधिकार पर सवाल उठा रहे थे और व्यक्तिगत प्रयास द्वारा मुक्ति पर बल दे रहे थे।

- वाद-विवाद और चर्चाएँ:

- नए विचारक अपने विचारों का प्रचार करते थे और कुटागारशाला (नुकीली छत वाली झोपड़ी) जैसी जगहों पर वाद-विवाद करते थे।

- अगर कोई विचारक अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने विचारों से सहमत कर लेता था, तो उसके अनुयायी भी उस विचारक के शिष्य बन जाते थे।

3. जैन धर्म: महावीर का संदेश

- तीर्थंकर: जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ है, जो लोगों को जीवन की नदी पार कराने का मार्ग दिखाते हैं। जिनमे से वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, वैशाली के पास हुआ था।

- जैन दर्शन के सिद्धांत: जैन दर्शन के चार जरूरी सिद्धांत है –

- इनके मानना है की संपूर्ण विश्व प्राणवान है (ये लोग पत्थरों, चट्टानों, जल में भी जीवन मानते हैं)।

- जैन दर्शन मे अहिंसा पर बोहोत ज्यादा बल दिया जाता है जिसमे: मनुष्यों, जानवरों, कीड़े-मकोड़ों, पौधों की हत्या न करना शामिल है।

- कर्म का चक्र: कहीं न कहीं ये पुनर्जन्म मे भी विश्वाश रखते हैं क्यूंकि इनके अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है।

- निर्वाण/मोक्ष: कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या जरूरी है। यह शरीर के त्याग के बाद ही संभव है।

- पाँच महाव्रत (साधुओं और साध्वियों के लिए): जैन दर्शन से जुड़े व्यक्ति को पाँच जरूरी व्रत रखने होते हैं

- कभी किसी जीव की हत्या न करना (अहिंसा)।

- चोरी न करना।

- झूठ न बोलना।

- ब्रह्मचर्य का पालन करना (अतिरिक्त)।

- धन संग्रह न करना (अपरिग्रह)।

- जैन धर्म का प्रसार: जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत और तमिल में साहित्य लिखा। जैन धर्म आगे चलकर श्वेतांबर (सफेद वस्त्र धारण करने वाले) और दिगंबर (वस्त्रहीन रहने वाले) संप्रदायों में बँट गया।

4. बौद्ध धर्म: बुद्ध और ज्ञान की खोज

- गौतम बुद्ध (सिद्धार्थ):

- गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुंबिनी में हुआ था।

- बचपन में ही सांसारिक दुखों (बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, मृतक और संन्यासी) को देखकर ये विचलित हो गए थे

- जिसके बाद इन्होंने ज्ञान की तलाश में अपने घर का त्याग किया (महाभिनिष्क्रमण)। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ।

- बुद्ध की शिक्षाएँ (चार आर्य सत्य):

- ये संसार दुखमय है।

- और इन दुखों का कारण इंसान की अपनी इच्छाएं (तृष्णा) है।

- बुध के अनुसार इच्छाओं पर विजय पाकर दुख से मुक्ति (निर्वाण) पाई जा सकती है।

- दुख से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के पालन से संभव है।

- अष्टांगिक मार्ग: ये जीवन जीने का तरीका है जिसके नियम हैं: सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि।

- बुद्ध का मार्ग: उन्होंने अत्यधिक कठोर तपस्या और भोग-विलास दोनों को छोड़कर मध्य मार्ग अपनाने की सलाह दी।

- संघ: बुद्ध ने भिक्खुओं और भिक्खुणियों के लिए संघ की स्थापना की। संघ में सभी जातियों और वर्गों के लोग शामिल हो सकते थे। संघ में नियमों का पालन करना होता था, जो विनय पिटक में दिए गए हैं।

- पिटक: बौद्ध धर्म के मुख्य तीन ग्रंथ हैं जिन्हे त्रिपिटक कहा जाता हैं:

- विनय पिटक: इसमे संघ मे शामिल भिक्खुओं और भिक्खुणियों के लिए नियमों की व्याख्या है।

- सुत्त पिटक: मे मुख्य रूप से बुद्ध की शिक्षाएँ होती हैं।

- अभिधम्म पिटक: मे बौद्ध दर्शन से संबंधित सिद्धांतों कों एकत्रित किया गया है।

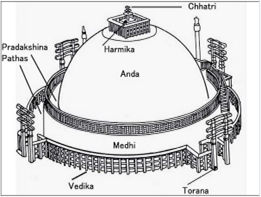

5. स्तूप: धार्मिक स्थल

- स्तूप का अर्थ: स्तूप एक टीला होता है, जिसमें बुद्ध के शरीर के अवशेष (हड्डी, दांत, राख) या उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएँ रखी जाती हैं। इसे अंडाकार टीला (अंडा) कहा जाता है।

- निर्माण:

- अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को महत्वपूर्ण शहरों में बाँटकर स्तूप बनवाए थे।

- इन स्तूपों के निर्माण के लिए राजाओं, व्यापारियों, आम लोगों, भिक्खुओं और भिक्खुणियों द्वारा दान दिया जाता था।

- संरचना:

- अंडा: स्तूप एक अर्धगोलाकार टीला होता है।

- हर्मिका: जिसके ऊपर के ऊपर छोटी बालकनी जैसी संरचना होती है , जो देवताओं के निवास का प्रतीक थी।

- यष्टि: हर्मिका के बीचोंबीच से निकला खंभा।

- छत्र: यष्टि के ऊपर लगा छाता।

- वेदिका: टीले को चारों ओर से घेरने वाली पत्थर की बाड़।

- तोरण द्वार: चारों दिशाओं में बने अलंकृत प्रवेश द्वार, जिन पर जातक कथाओं, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और लोक विश्वासों से जुड़ी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं।

- पूजा विधि: भक्त स्तूप की परिक्रमा दक्षिणावर्त (घड़ी की दिशा में) करते थे।

6. बौद्ध धर्म का विकास

- हीनयान और महायान: आगे चलकर ये धर्म दो हिस्सों मे बंट गया –

- पहली शताब्दी ईस्वी के आस-पास महायान (महान रथ) बौद्ध धर्म का उदय हुआ।

- महायान में बुद्ध को एक देवता और मुक्तिदाता के रूप मे माना गया, और उनकी मूर्ति पूजा शुरू हुई।

- बोधिसत्व की अवधारणा: ये अत्यधिक दयालु प्राणी थे, जो निर्वाण प्राप्त करने की बजाय दूसरों की मदद के लिए संसार में ही रुक जाते थे।

- पुरानी परंपरा को हीनयान (छोटा रथ) कहा गया। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष ही माना जाता था और आत्म-प्रयास से निर्वाण पर बल दिया जाता था।

7. हिंदू धर्म का उदय (पुराण और भक्ति)

- विष्णु और शिव:

- इस समय हिंदू धर्म में वैष्णव (विष्णु की पूजा करने वाले) और शैव (शिव की पूजा करने वाले) संप्रदायों का विकास हुआ।

- भक्ति: देवी-देवता और भक्त के बीच प्रेम और समर्पण के संबंध पर जोर दिया गया।

- अवतार: वैष्णववाद में विष्णु के दस अवतारों की पूजा की गई, जिन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में पूजा जाता था (जैसे कृष्ण, राम)।

- प्रतीक: शिव को अक्सर लिंग के रूप में दर्शाया जाता था, जबकि विष्णु को उनके विभिन्न रूपों में दर्शाया जाता था।

- मंदिरों का निर्माण:

- शुरुआती मंदिरों एक चौकोर कक्ष (गर्भ गृह) के रूप में बनाया जाता था, जहाँ देवता की मूर्ति रखी जाती थी।

- जसमे धीरे-धीरे शिखर और मंडप जैसी संरचनाएँ जोड़ी गईं।

- देवगढ़ का मंदिर शुरुआती मंदिरों का एक उदाहरण है।

- एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया एक अद्भुत उदाहरण है।

- पुराण: इन ग्रंथों में देवी-देवताओं की कहानियाँ और पूजा की विधियाँ हैं, जो लोगों के बीच विचारों के आदान-प्रदान से विकसित हुईं।

इस अध्याय में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के शुरुआती विकास और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों (जैसे सांची) और इमारतों (स्तूप, मंदिर) को दर्शाया गया है।